|

|

|

|

2006年5月29日 |

|

||

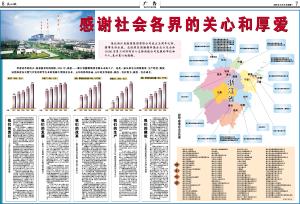

| 感谢社会各界的关心和厚爱 |

| 感谢社会各界的关心和厚爱 值此浙江省能源集团有限公司成立五周年之际,董事长孙永森、总经理吴国潮携所属企业以及全体11000名员工对所有关心支持浙能公司发展的单位和个人,表示衷心地感谢。 伴着改革的涛声,迎着新世纪的朝阳,2001年,我们——浙江省能源集团有限公司成立了。这是一家从事电力投资建设、生产经营、煤炭运销和省内天然气开发利用等行业的省属大型国有企业。五年的栉风沐雨,五年的光华滋养,我们一直在努力,我们一直在成长。 企业追求经济效益是其属性使然,但如何处理好社会效益和经济效益的关系,则是摆在任何企业特别是国有企业面前的一个难题。浙江省能源集团有限公司以其五年的发展历程,对此交出了一份满意的答卷。 近年来,“煤电博弈”一词频频见诸媒体。在博弈过程中,一些产煤省份的发电厂因缺煤而出现停机现象。但在煤炭资源匮乏的浙江省,却没有出现过一起因缺煤而停机的事件。这是因为承担着我省自发电量“半壁江山”的浙能公司坚持以社会责任为重,以煤价每上涨10元/吨,便影响收入3亿元的代价,顶住压力,自我挖潜,确保了机组的满发稳发,为浙江经济的健康、稳定运行保驾护航。 浙能公司自成立以来,始终把企业应负有的社会责任放在重要位置,始终把促进社会发展、维护社会稳定放在企业重要议事日程中,始终追求企业经济效益和社会效益的并重发展。自2002年我省呈现用电紧缺的态势以来,公司作为我省地方发电企业,想尽一切办法稳发满发,竭尽全力缓解用电紧缺局面。特别是在近几年电力燃料供应和运力十分紧张、电煤合同兑现不到位、煤炭价格持续上涨的情况下,公司采取一切措施,千方百计组织煤源,不惜高价采购市场电煤和进口煤,确保属下所有的发电机组没有因缺煤而停机。几年来,公司共完成发电量2275亿千瓦时,2005年发电量649.9亿千瓦时,占全省发电量1402.05亿千瓦时的46.36%。 按照省委、省政府的部署,浙能公司还承担了全省天然气管网建设、滩坑水电站等一批具有较大社会效益而经济效益不显著的公益性能源项目。尽管此类项目占用了公司大量资金,对企业效益的获取造成了一定影响,但是,公司始终以高度的责任感和事业心,投入大量的人力物力,大力推进项目建设。2004年1月,浙江用上了清洁能源天然气,造福一方的华光潭水电站2005年投入运行,滩坑电站目前正在紧张地施工当中。 作为省属国有能源企业,浙能公司深感肩负着的历史使命,并愿以自己的努力,为推进社会的进步贡献微薄之力。在过去的五年里,我们一直是这样做的,在今后,我们仍会坚定不移地继续做下去。 ——为浙江经济社会发展提供能源保障 我们的责任 浙能公司成立五年来,始终把发展作为第一要务,紧紧抓住电力紧缺需求旺盛的机遇,实施项目带动战略,以资产总量、装机容量、发电量的“三个翻一番”为目标,努力实现企业的跨越式发展。截至2005年底,浙能公司总资产达到557亿元,净资产达到192亿元,分别比2001年成立时增加了133%和52.4%;2005年全年实现利润总额35.5亿元,较好地完成了国有资产保值增值的任务,发展成为目前净资产规模最大的省属国有企业。 五年来,电力主业超常规发展。嘉兴电厂二期(4×60万千瓦)、长兴电厂(2×30万千瓦)、温州电厂三期(2×30万千瓦)、华光潭水电站(8.5万千瓦)等陆续提前投产,公司控股、管理的发电装机容量由成立之初的376万千瓦发展到2005年末的1080.3万千瓦,超过了1000万千瓦,占全省2854.7万千瓦发电装机容量的37.84%。发电企业连续多年实现满发稳发,年发电量逐年提升。继2003年突破500亿千瓦时之后,2005年跃上了600亿千瓦时的新台阶,达到649.9亿千瓦时,占全省发电量1402.05亿千瓦时的46.36%。同时,公司拥有钱清电厂、温州电厂、萧山电厂和长兴电厂等四家安装脱硫设施的“绿色电厂”,到2005年底脱硫机组容量达到140万千瓦,在建脱硫机组容量超过1000万千瓦,实现了新的跨越。 五年来,煤炭产业蓬勃发展。公司克服重重困难,全力保障电煤供应,电煤供应总量从2003年的2430万吨、2004年的2750万吨,发展到2005年的3142万吨,超过了3000万吨大关。同时,加大投资力度,掌控煤炭资源,与山西同煤集团合作的麻家梁煤矿正在紧张地前期工作之中;与安徽淮南煤矿合作的顾北煤矿即将进入实质性阶段;作为我省重要煤炭战略储备点的舟山煤电基地项目的码头工程项目已经获得国家批准。煤炭产业实现了新的跨越。 五年来,天然气产业从无到有,异军突起。2004年1月18日,杭湖主干线实现通气,标志着浙江天然气“零”的突破,浙江用上了这一清洁能源。此后陆续建成半山支线、杭钢支线、德清支线以及杭甬主干线宁波至绍兴段,到2005年底建成输气管线275公里,实现了新的跨越。 这三个新跨越,必将载入浙江能源发展史册,也必将激励着浙能人不断开拓前进。 ——推进三大跨越,努力实现“强身健骨” 我们的发展 浙能公司的成立本身就是改革的产物,她是伴随着电力体制改革应运而生的。自诞生之时起,公司便充满着改革的勇气与信心,在激活体制、完善机制、强化管理上不断推陈出新。 公司成立以来,按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,积极探索,推进体制、机制、管理的改革与创新,完善法人治理结构,健全现代企业制度,实现集团规范运作与健康发展。2003年3月1日“厂网分开”正式实施,浙能公司顺利接管省属发电企业(项目)管理职能。公司积极应对改革,迅速转变观念,准确企业定位,从单一的投资公司发展成为集投资、实业、经营等为一体的综合性公司。同时,根据国有资产有进有退的原则,不断整合、优化内部资源。把资源向具有竞争能力的产业集中,向能获取效益的产业集中,形成了企业的市场竞争优势。 随着社会主义市场经济的发展和现代企业制度的建立,浙能公司根据市场的变化在对自身的改革思路、发展规划、运作方式做深入探讨的基础上,不断完善运行机制。公司制定了“以投资为主体,以实业为基础,以电力为主业,多业共同发展”的企业定位,明确了“三个翻一番”的发展目标,为公司在一段时期内的发展指明了方向。同时,充分利用地域性发电公司资源相对集中的优势,整合企业人、财、物资源,加快完善要素的集约经营和优化配置机制,发挥集约化经营的优势。 管理创新创优是浙能公司长期以来一项持之以恒的工作。五年来,公司在市场经济与现代企业制度的前提下,根据企业实际,确立了“两条主线、两三层面”的管理模式,以全面预算管理和绩效考核为主线,建立了一系列管理标准、管理制度和管理办法,健全了制度化、规范化的管理体系。深化人事、劳动和分配制度改革,建立竞争激励机制;加强信息化建设,以信息化为契机,优化组织结构,改善工作流程;强化成本管理,建立有目标、有监督、有检查、有考核的闭环和监控管理体系。 在企业改革过程中,浙能公司面临的另一项重要任务是国信控股集团公司的改革。根据省委、省政府的部署与要求,浙能公司按照“控制风险、减少损失、化解矛盾”的原则,对国控公司实施改革重组,在深入调查研究、全面清查资产状况、理清国控集团资产关系的基础上,制定并实施了国控集团整体改革方案,既快又稳地推进各项重组与资产处置工作。通过一系列工作的开展,确保了国信资金链的衔接,有效控制了金融风险,维护了金融稳定。 ——激活体制完善机制,提升核心竞争力 我们的改革 我们的生产 ——以科学的方法、精细的态度抓好安全生产 北仑电厂三号机组连续运行508天,创国内60万千瓦机组连续运行最高纪录,温州电厂四号机组连续运行509天,创省内大机组连续运行最高纪录。集团公司2004年荣获全国“安康杯”竞赛优胜单位称号,2005年被评为全国“安康杯”竞赛优秀组织单位。 这些荣誉的背后,是浙能公司一贯坚持的生产管理理念:以科学的方法抓好生产,确保安全,实现稳发满发高发。特别是在我省用电负荷屡创历史新高、发电利用小时屡创历史新高、有的机组应修而因社会用电需要硬撑的情况下,我们的发电企业,坚持“安全第一、预防为主”,克服一系列困难,保持了安全生产的相对稳定,也实现了企业的效益。 在2004年台风“云娜”面前,台州电厂面临线路原因造成该厂8 台机组全部停机的局面,该厂广大干部员工不畏艰险、迎难而上,在惊涛骇浪面前,确保了设备的安全,并在台风过后以最短的时间全部恢复生产。2005年八九月间,连续4次强台风袭击我省,在浙能公司的统一指挥下,各沿海电厂团结一心,众志成城,确保了人员、设备安全,保证了迎峰度夏期间的电力供应。 连续几年的用电紧张形势,给发电企业设备消缺和计划检修安排带来困难,设备的安全稳定运行压力很大。对此,公司大力推进生产管理的科学化与规范化。深入开展安全性评价工作,全面推进“三标一体”整合型贯标认证,加大新技术应用力度,使机组的安全性、可靠性与经济性得到有效提高。 由于公司上下始终绷紧安全生产这根弦,所以自成立以来,不仅有效保障了电力生产,而且安全生产形势喜人,公司系统未发生重大及以上人身、设备事故,未发生公司系统企业责任引发的电网事故和天然气管网事故。 在浙能公司的工程建设中,有一个词似乎能说明问题,就是“争分夺秒”。工程建设的争分夺秒,是建立在科学创新的基础上的。浙能公司在继承优良传统的基础上,创新工程管理模式,积极引进、消化、吸收新技术、新工艺,在缩短建设工期的同时,也节约了工程投资,并使工程质量得以不断提高。在去年新投产的7台机组中,有5台实现提前投入商业运行。温电三期工程创造了我省30万千瓦火电燃煤机组建设的最短工期,第一台机组从第一方混凝土浇筑到投入商业运行仅耗时20个月零8天;第二台机组在全国首次实现脱硫与主体同步投产。 浙能公司发展的五年,也是我省用电紧缺的时间。为早日缓解这一局面,公司在2003年8月召开了集团项目前期和基建工作会议,这次誓师大会提出了“三个提前”目标——嘉电二期1号机组提前至2004年7月15日投产(原定于2005年2月),2号机组2004年底建成投产(原定于2005年8月);长电二期1号机、温电三期提前到2005年底建成投产;浙能兰溪电厂1号机、浙能乐清电厂1号机分别提前到2007年上半年和10月底前投产。 时至今日,“三个提前”的目标已经基本实现。去年,华光潭一级电站,嘉兴电厂二期5号、6号机,温州电厂三期,长兴电厂二期3号机相继投入商业运行,总计投产发电装机容量216万千瓦,公司控股及管理机组总装机容量首超千万千瓦,达到了1080.3万千瓦。新建机组的提前投产,为缓解用电紧缺发挥了积极的作用,也创造了良好的经济效益。目前,各在建项目快速推进,工程建设专业化管理得到全面推广,“四大控制”均在可控状态。 在狠抓在建项目建设进度的同时,公司也紧紧把握宏观经济形势走向,审时度势,有进有退,科学合理规划发展格局、发展规模与发展方向,努力为企业的下一步发展夯实基础。 ——以创新管理换取“争分夺秒”的速度 我们的建设 |

|

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 |