回望,父辈的村庄

本报记者 徐斌 摄影报道

我的故乡——嘉善县俞汇乡中联村,地处江浙沪三省市交界水网地带。它旧时叫杨家浜,村庄紧贴蜿蜒河道而建,家家户户有个河埠头,以前靠河水洗衣洗菜、烧水煮饭。我家屋前是水田、屋后是河浜,过河要摆渡,出门要摇船。

村庄身处“鱼米之乡”,却并不富裕,但它是祖辈生活了千年的地方。在我的记忆中,父辈在此胼手胝足,洒下无数汗水,将我抚育长大。

而今,一场城市化革命波及此地,父辈的村庄正面临拆除,它将被连根拔起。

今年春节时,拆迁方案已定。我陪父母回村庄,走进老屋,看看厢屋、天井、露台、楼上……我想,老屋如果有知,定会拉着我们的衣袖,求我们救它。

今年中秋前,我又陪父母、姐妹回到村庄。人影稀少的村庄有些寥落,我与家人拍下与老屋的最后一张合影。

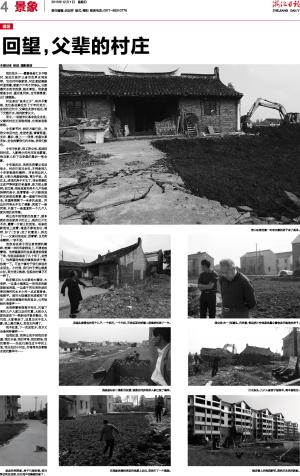

今年国庆后,我再次陪着父母回故乡。村庄已面目全非,不再是我几十年来熟悉的模样。河浜两边的人家,大部分房屋被拆除,夷为平地。在江北,成排的房子不见了,两台挖掘机正在严寿林家的老屋旁,奋力挖土掘树;在江南,我叔叔家和另外几户没被拆掉的房子,孤零零被一片片新泥地和瓦砾堆包围着,像一座座可怜的孤岛,老屋周围剩下一米多的走道。河边的河埠头不见了踪影,筑起了一条河堤,只留了一条通道和一个几户人家共用的东河滩。

再也找不到我家的房屋了,原本就在叔叔家房子的边上,现在已片瓦不存,露着一片新土的泥地。母亲在新泥地上走着,嘴里不停地念叨:啊呀、好了(方言:完了的意思)、拆光了……父亲则东走走、西看看,目光有些黯然,一言不发。

叔叔站在房子西边被挖掘机敲碎、挖掉一半的邻家晒场上,不停地抽着烟。他希望屋西的这条通道能保留下来,他说这条路走了几十年了,走惯了。他希望我找姚庄镇领导求个情、协商一下。可这个镇对于我们来说有点陌生。小时候,我们村子旁边就是公社,既方便又熟悉,但现在的镇子不一样了。

姚庄镇正如火如荼地大建设、大变样,一边是小镇周边一排排农民新居拔地而起,一边是千百年来形成的倚田傍河的水乡小村一点点被蚕食、被推平。面对大规模农民进城变“市民”,在欢欣鼓舞的热闹背后,也有轻轻的惋惜声……

当我带着惋惜离开村庄,问留下来的几户人家以后的打算,大部分人家决定在下一轮拆迁时报名搬迁。他们说,大家都走了,这里白天不见人影,晚上黑灯瞎火,实在太冷清了。

我不知道,下一次回故乡,故乡又会是何种模样……

但我知道,我再也找不到我的老屋、我的乡亲、我的河埠、我的晒场、我的绿树……先祖们居住过千年的土地,我出生的小村庄,行将消失在钢筋水泥的繁华中……