浙江省城乡一体化十大优秀示范城

用统筹城乡解读幸福的定义

|

|

|

|

|

|

|

|

|

浙江省城乡一体化十大优秀示范城

用统筹城乡解读幸福的定义

绍兴市

示范价值

用统筹城乡解读幸福的定义。以历史文化名城和工业经济发达著称的绍兴市,如今正在描绘“农民市民化、农业现代化、农村城镇化”的城乡共发展新蓝图。农村人人享有医疗保障、60周岁以上农民基础养老金发放率100%,城乡居民收入实现连续5年缩小……这就是如今的绍兴市城乡共发展新画卷。

统筹城乡,万家欢颜。当下,绍兴市农业农村发展已站在新的历史起点上。完全有必要、也有条件在推进城乡统筹发展进程中走在全省前列。统筹城乡的根本目的,是以人为本、改善民生,逐步缩小城乡差距,让农民享受到和城市居民接近的基本公共服务。绍兴市的成功做法,让我们感受到了梦想成真的喜悦!

浙江城乡建设智库专家点评:

“十一五”期间,绍兴市委、市政府坚持以科学发展观为统领,仁政勤政,用心创新,大力弘扬“坚韧不拔、奋发图强、崇尚科学、务实创新”的“绍兴精神”,以“惠民、富民、新民、安民”为着力点,以新型工业化、新型城市化为动力,以统筹城乡发展建设新农村系列工程为载体,以制度创新为保障,在破解城乡二元社会结构、优化城乡资源要素配置、强化城乡基础设施建设、推进城乡基本公共服务均等化等方面取得了卓越成就,创造了许多成功经验。

绍兴经验之一:先行先试,率先改革

绍兴市各级党委、政府从实际出发,解放思想、先行先试,率先制订了指导全市城乡一体化发展的纲领性文件《绍兴市统筹城乡发展推进城乡一体化纲要》及其配套政策;率先提出统筹城乡的“十网建设”战略思路,深入推进公交、电力、通信、供水等各类公共设施向农村延伸,不断提高城乡基础设施资源利用和共享水平;率先推进城乡综合配套改革,积极探索破解城乡二元社会体制的实践路径……这一系列的率先之举,使“统筹城乡兴绍兴”成为全市共识,推动绍兴城乡差距不断缩小,城乡统筹水平持续提高。

案例简介

绍兴市地处浙江中北部,面积8256平方公里,市区面积339平方公里。全市户籍人口437.7万人,非农业人口143.5万人。作为首批国家级历史文化名城、首批中国优秀旅游城市、长江三角洲南翼重点开发开放城市,绍兴历史悠久,名人荟萃,素有水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡、“东方威尼斯”、“中国最具幸福感城市”等美誉;是中华民族立国始祖夏禹与诸侯会盟之胜地,古越国的都会;是陆游、蔡元培、秋瑾、鲁迅、周恩来、竺可桢、马寅初、范文澜等名人的故乡;是一座有4000多年文化积淀和2500年建城历史的文明古城,被誉为“没有围墙的博物馆”。

在“十一五”期间,绍兴市率先制定《绍兴市统筹城乡发展推进城乡一体化纲要》,提出统筹城乡发展“十大网络”建设的实施意见,出台一系列推动“三农”发展的政策措施以及实施统筹城乡发展的系列“惠民”工程,形成了党委领导有力、政府投入增加、部门协力推动、社会合力共建、群众积极参与的工作格局,构建了新型工业化、新型城市化与新农村建设联动推进的发展机制,全面贯彻工业反哺农业、城市支持农村的战略方针,充分发挥了工业和城市对农村的带动作用。

当前,绍兴市城乡统筹发展水平达到79.86%,比全省平均高2.98个百分点,城乡经济社会协调性显著增强。预计2010年,绍兴市地区生产总值达到2650亿元,财政总收入达到340亿元,实现社会消费品零售总额增长19%,城镇居民人均可支配收入达3.02万元,农村居民人均纯收入达1.39万元。

恢弘的历史史诗在今天得以续写,如今,绍兴市正在进入城乡融合发展的崭新境界,为“十二五”时期全面推进城乡一体化发展打下了殷实基础。如果说,城乡一体化是一本内涵深刻的书,那么绍兴市无疑是其中一个鲜活的注脚,它用自己先行先试的谋略、脚踏实地的执行和卓有成效的经验,书写着城乡一体化在绍兴的精彩篇章。也许未来的未来,这座没有围墙的博物馆里,将多一份珍贵的历史遗存,它记录着为民谋福祉的统筹城乡,行走在绍兴大地的点点滴滴,似春风化雨滋润百姓心田。

绍兴经验之二:因地制宜,求真务实

从绍兴地域多样性和差异性明显的特点出发,各地积极探索因地制宜的统筹城乡发展,推进城乡一体化的路径。在中心城区、城市郊区和中心镇区,抓住城镇快速扩容、扩域和扩权的机遇,按照以人为本的城市化思路,整体推进城中村、城郊村、镇中村的改造,加快就地农民市民化和进城农民市民化的进程;在平原农区,着力推进现代农业园区建设和中心村新社区建设,促进传统农业加速向规模化、专业化、产业化的现代农业转变,促进农民居住和住房建设向中心村新社区集中;在丘陵山区,把生态富民与生态屏障建设有机结合起来,充分发挥生态资源优势,积极探索发展绿色经济、建设绿色村庄、实现生态富民。

案例解读

土地制度改革激发农村发展活力

2010年,绍兴市着力推进以农村土地承包经营权流转和农村宅基地置换为重点的农村土地制度改革,先后制订出台了《关于积极推进农村土地承包经营权流转加快发展农业规模经营的实施意见》、《关于积极推进农村宅基地制度创新加快农村住房集中改造建设的指导意见》、《关于推进农村宅基地置换鼓励农民进城镇居住的若干意见(试行)》、《关于推进越城区农村宅基地置换鼓励农民进城镇居住的实施细则(试行)》等政策意见。农村土地承包经营权加快流转,各县(市、区)已全部建立了土地流转服务中心,全市土地流转面积累计已达89.1万亩,流转比率达到47.3%。坚持把选择权交给农民,不与民争利,按照富民惠民的思路,鼓励农户通过宅基地置换以房换房、以房换钱、以房换租等途径进城镇居住。目前,为全市农户自愿置换而建设的农民集中居住区已规划定点,总用地面积284亩,两年后将在绍兴城南、鉴湖之畔建成一个高档新区。各县(市)因地制宜出台宅基地置换政策,加快了宅基地置换工作。2011年,全市将启动建设10个以上大型农民集中居住区。加快农村住房改造建设,探索形成城镇集聚、旧村局部改造等6种改建模式,全市累计完成农村住房改造建设445万平方米,完成农村困难家庭危旧房改造6264户,进一步改善了农民的居住条件。

金融制度创新破解农村发展瓶颈

农村金融是农村经济发展的助推剂。绍兴市着眼农村金融制度创新,大力破解农村金融发展瓶颈,在增强金融支农力度、丰富支农手段、缓解农民贷款难等方面取得了积极成效,其许多成功做法多次得到媒体的关注。创新新农村投融资机制,全市已组建各级新农村投融资建设公司20家,总注册资金超过5.4亿元,其中绍兴市新农村建设公司注册资金达到8000万元。创新金融服务机构,全市成立9家小额贷款公司、1家村镇银行,新昌县还成立了长毛兔农村资金互助组织并成功运行,增强了金融信贷支农力度。积极探索推进农村住房产权、土地承包经营权、林权、规模养殖场等抵押贷款试点,有效拓宽了“三农”融资担保范围。全市推出“农家乐”小额信用贷款、小额农贷卡、惠农卡等多品种小额信用贷款,探索实施“信用村+农户”、“专业合作社+农户”和“公司+农户”三种农户小额贷款捆绑模式,缓解了农民贷款难的问题。绍兴市制定出台促进低收入农户增收小额创业贷款管理办法,拓展金融扶贫的新路子;推出大学生“村官”创业贷款,激发了青年农民的创业激情。嵊州市开展“惠农卡”和农户小额贷款整体推进试点工作,是中国农业银行总行发放“惠农卡”的百个试点县之一,也是全省唯一试点县。

“两区”平台建设

引领现代农业发展

加快现代农业发展,既是农业提升发展的需要,也是工业化和城镇化深度推进的需要。绍兴市以经济生态化、生产园区化、产品标准化为要求,全面推进粮食生产功能区和现代农业园区建设,加大农业投入,培育现代农业经营主体,发展高效生态农业,健全农业服务保障体系,全市农业发展已进入提升转型期。目前,全市已建和在建粮食生产功能区面积达14.57万亩,2010年实施6万亩标准农田质量提升工程,共有10个现代农业综合区、27个主导产业示范区、39个特色农业精品园列入省级创建点,“两区”建设运行态势良好。全省第一个粮食生产功能区——诸暨市山下湖新桔城粮食生产功能区已于2010年9月底由省政府领导揭牌。全市已建成万字号特色农业基地94个,特色农产品基地面积达到266万亩,拥有珍珠之乡、名茶之乡等十三个“中国特产之乡”。积极培育壮大特色主导产业,全市已形成茶叶、蔬菜、畜禽、名优水产、花卉、竹木、干鲜水果等七大农业主导产业。不断发展农业龙头企业、农民专业合作社等现代农业经营主体,全市共有农业龙头企业1253家,农民专业合作组织1808家,推动了全市农业的产业化组织化高效化发展。

绍兴经验之四:以人为本,民生为要

坚持以人为本的理念,把统筹城乡的各项工程建设作为“四民”发展的工作抓手。重视民生问题和加快和谐社会建构相得益彰。绍兴市各级党委、政府和全社会非常关注和保障老百姓在“老有养”、“病有医”、“学有教”、“贫有扶”、“怨有言”等方面的基本权益和利益诉求,妥善处理人民内部矛盾,建立了以权利公平、机会公平、规则公平、分配公平为主要内容的社会公平保障体系,为和谐社会的建构做出了贡献。各地通过城乡一体的基础设施、文化体育、医疗卫生、公共交通、供水供电、信息网络等建设,有效缩小了区域差距、城乡差距、工农差距,提高了农民文化素质和身体素质,快速改善了农村生产条件和生活环境,拓展了农民创业就业致富门路,让现代文明为农村和农民共享,提升了群众的幸福指数。

绍兴经验之三:统筹推进,合力共建

各级各部门进一步加强领导、完善政策、优化服务、创新机制,明确了以城带乡、以工促农的城乡统筹发展的总体思路,形成了三个层次的合力推进统筹建设机制,有效形成工作合力。一是致力于形成党委领导、政府主导、农民主体、社会参与、市场运作的统筹城乡建设新农村的体制机制;二是致力于形成城乡经济建设、政治建设、精神文明建设和生态文明建设协调推进机制,使与四大建设相关的各个部门形成了齐心协力、合力推进的工作机制;三是致力于形成新农村建设和农村城镇化协同推进的体制机制,把中心城市建设、小城镇建设和新农村新社区建设有机结合起来,充分发挥中心城市对小城镇和新农村新社区的辐射带动作用。

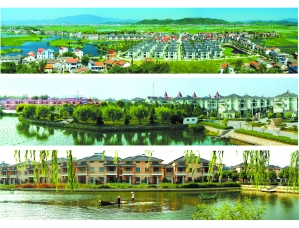

美丽乡村建设营造农村宜居环境

按照城乡一体化发展要求,统筹城镇、产业、居住、生态布局,初步构建了市域中心城市、县(市)域中心城市、小城市(中心镇)、特色镇、中心村和特色村梯次衔接、功能配套、以大带小、节约土地的网络化、组团式空间结构体系。绍兴市将中心镇培育作为促进城乡一体化发展的重要抓手,先后制定出台了《关于积极培育中心镇的若干指导意见》、《关于积极推进扩权强镇工作的若干指导意见》等政策,全面启动中心镇“三年建设计划”和“三年人口集聚计划”,全市中心镇建设步入了科学发展的轨道,扩权强镇的主要做法引起了各级媒体和上级领导的关注和肯定。2010年召开了全市中心镇工作座谈会和中小城市培育工作现场会,并明确了17个中心镇作为市级小城市培育试点对象,其中2个被确定为省级小城市试点对象。加快全市中心村培育建设,全面修编中心村布局规划和第一批39个中心村建设规划编制和建设工作,计划到2015年,全市培育建设100个左右中心村,重点建成40个中心村。按照“全面整治保留村、有效保护特色村、科学治理撤并村”的要求,深化提升“百村小康示范千村改造整治工程”,加大村庄整治整体推进力度,全面营造绍兴农村“天蓝、山清、水绿、地净”的良好环境。2010年,创建市级全面小康建设示范村25个、市级环境整治示范村36个、完成环境整治村334个,全市村庄整治率达82.9%。“森林绍兴”建设深入推进,全市新创建森林公园3个,森林城镇10个,森林村庄50个,森林覆盖率达到56%。

农村全民创业促进农民增收致富

绍兴市顺应产业专业化分工的发展趋势,在大力发展现代农业的同时,着力培育农村经济新的增长点,积极发展家庭工业、农家乐休闲旅游业等农村二三产业。按照“提升农民、发展农民、致富农民”的目标,绍兴市着力开展农村实用人才创业技能、在岗农民工职业技能和“两创”实用人才等培训,积极探索市县联合办班培训的机制,使广大农民增强了创业就业致富本领。全市共投入资金2.57亿元,累计培训农民达到116.7万余人,转移就业农民38.1万人。各地大力发展来料加工业、家庭工业和农村社区服务业,使更多农民在家门口实现了增收致富。按照“主题突出、特色鲜明”的要求,加快主题农庄建设,深度开发农家乐“吃、住、游、玩、购”等旅游功能,2010年,全市农家乐旅游村(点)达433个,接待游客538.36万人次,营业收入6.51亿元。绍兴市制定出台《关于加快发展森林旅游业的意见》、《关于实施千村绿化提升工程意见的通知》等政策,成功举办了森林休闲节,推介森林旅游景点,打响森林旅游品牌,森林休闲旅游业已成为农村经济发展的新亮点。创新发展农村集体经济,制定出台了《关于创新发展村级集体经济的若干意见》,积极开展异地集中开发物业、扶持弱村异地建购物业、农村土地资源流转开发等探索,全市累计启动经济薄弱村项目建设3052个,建成2206个,完成投资5.2亿元,全部消除3万元以下经济薄弱村。积极推行开展农村集体“三资”管理工作,加大对农村财务和集体资产的规范化管理,促进了农村经济社会的平稳持续较快发展。

公共服务完善

打造幸福和美农村

绍兴市坚持把完善城乡基本公共服务作为改善民生的战略重点,扎实推进基本公共服务均等化行动计划。切实加大市财政对农村民生事业发展的保障力度,全市“十一五”期间169.5亿元的“三农”总支出中,民生支出达到116亿元。全市率先实现高标准普及九年义务教育、基本普及十五年教育;深入实施文化繁荣工程和农民小康健身工程,全面完成有线电视“村村通”和广播“村村响”,全市乡镇基层文化中心覆盖率达到100%,村(社区)基层点覆盖率达到91%,农村广播电视的综合人口覆盖率提高到99%以上;规范建设100个社区卫生服务中心,基本形成了覆盖城乡的社区卫生服务网络,全市新型农村合作医疗制度覆盖面达到100%,参合率达到95.21%,2010年人均筹资达240元;全面建立城乡居民社会养老保险以及城镇居民和未成年人医疗保障制度,调整提高被征地农民养老保障标准和城乡低保标准,在政策层面上实现了养老和医疗保障的全覆盖。着力推进农村基层组织建设,创新农村社区公共服务体系建设,进一步夯实了农村基层组织基础,加快了农村民主建设步伐。近年来,绍兴市已先后制定出台了一系列政策文件,深入开展“先锋工程”建设和“三级联创”活动,认真落实村党组织书记和村委会主任基本报酬,继续选聘高校毕业生到农村工作,增强了农村基层党组织的凝聚力。以创建平安乡镇、平安村为载体,创新发展“枫桥经验”,打造网格化就业服务新模式,全市乡镇(街道)综治工作中心建成率达100%,较大村综治工作站建成率达100%,村务监督委员会覆盖面达100%,“村务公开和民主管理规范化建设”达标率达到99.7%,促进了农村的和谐与稳定。

特别顾问\李志恒 创意撰文\金长青 金福清 张晨 绍兴市农办

版面设计\ 沈姝荟 主照摄影\ CJQ 摄影工作室

授权发布\ 浙江日报社 浙江省城乡一体化优秀案例推选活动组委会

特别鸣谢\绍兴市农办 绍兴市摄影家协会

│主办单位 浙江日报报业集团 │承办单位 浙江日报社 │媒体互动 钱江晚报 今日早报 浙商杂志 浙江在线 浙江手机报 │战略支持 央视财经频道(CCTV-2) 浙江卫视│

│专家团队 浙江城乡建设智库│组委会电话 0571-85311159 13958077638│互动QQ 874247365│邮箱 dong2997@163.com│