太湖古称震泽,《禹贡》中有禹治水“三江既入,震泽底定”的记载,因其水泛滥震荡难定,故称“震泽”。《禹贡》是先秦时的地理著作,按该书附图所绘,太湖所处位置当时是古长江的分支南江。6000年前,太湖还是一个沼泽地,先秦时期尚未成形。

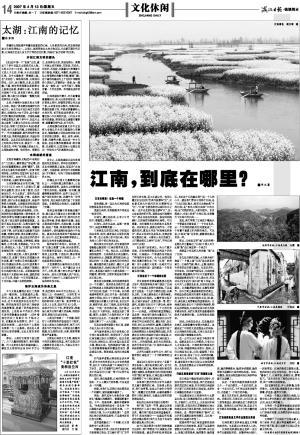

北宋单锷《吴县水利书》称,“熙宁八年(公元1075年),岁遇大旱,震泽水退数里,清水乡湖千数里,而其地为民田,今日太湖也”。那时的太湖远不像现在这样明媚、宁静。东海的海潮,按时从各处漫溢进来,卷起声势浩大的浪涛。太湖根本没有固定的界域,涨潮水旺时几乎和东海连成一片,潮退水枯时到处沼地泽国。后来,泥沙把各处漫溢的缺口淤封起来,外围的沙带包围圈也越来越坚实、宽阔,终于把太湖和东海彻底隔离。太湖不再是有边无际、与海相通的“潟湖”,它开始慢慢缩小和成形。随着地层的下降,也许还经历过级数不低的地震,使深处更深,浅处则露出肥沃、黑色的淤积土层。经过世世代代的辛勤耕耘,在它的周围,沃野绵延,稻浪飘香,山青水绿,花果满坡。“水乡”尚在,泽国已无,于是,“太湖”成为我国东南地区第一大淡水湖。

太湖水域辽阔,入湖水道多源于西部山区,如源于天目山的苕溪水系和合溪,源于宜溧山区的南溪及源于茅山的洮滆水系等;出水河道多集中在太湖东部和北部,主要属于黄浦江和江南运河两大水系。太湖流域河湖系统有干支航线900余条,通航里程1.2万公里,形成一个江河湖海直达、干支相连、四通八达的航运网。

历史上,太湖流域较早成为我国经济发达的地区。苏州在明清两代一直是全国赋税之重地、朝廷的“衣食之源”。明朝初期,苏州全年交纳赋税281万石粮米,相当于明朝全部赋税的9.5%。

丝绸是古中国文化最辉煌的象征之一,中国丝绸之路的源头,正是太湖流域的湖州。这条水上丝路便成了彩色的河流,流淌着一河丝绸,缠缠绵绵地流到天外,世界于是认识了盛产诗和丝的中国。丝绸作为一种抒情的布,用江南的色彩打扮了中国的美丽。在找到美女的地方,也就读到了丝绸。

湖州是我国最早的蚕桑丝绸产地,钱山漾文化遗址出土的丝绸文物表明,距今4700多年前,湖州先民已经从事种桑、养蚕、缫丝和织绸。地处太湖南岸的湖州,水清如镜,土质黏韧,构成了育桑、养蚕和缫丝的良好自然条件。清代康熙时织造的9件皇袍,就是指名选用湖丝作经线织成的。1915年,在巴拿马国际博览会上,湖丝与贵州茅台酒同获金奖。

湖州南浔开埠很早,同治初,已有“江浙之雄镇”之称,因水运便利,四方商舶并至而会,丝业更加发达,湖州上达京都,下至杭州,都必借南浔水道外出。南浔五园园主,无一不是经营蚕丝发家的。

大名鼎鼎的无锡布码头在清光绪四年(1878年),丝产量已达13.8万斤,占苏、常、镇三府生丝总产量的38.83%,成为江苏省最大的产丝县。光绪六年(1880年),无锡已成为甲于东南的丝茧市场。