|

|

|

|

2007年4月13日 |

|

||

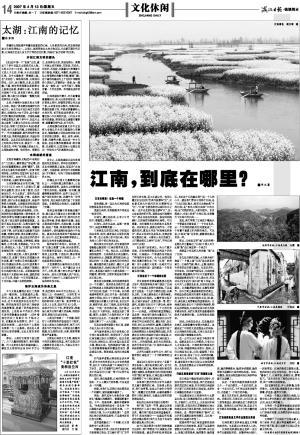

| 江南,到底在哪里? ■单之蔷 |

| 江南在哪里?这是一个问题 恕我浅陋,我一直以为江南的位置和范围是没有争议的。 说起江南来,谁的脑海里不涌现出一堆诗词来。 江南忆,最忆是杭州,山寺月中寻桂子,郡庭枕上看潮头…… 江南忆,其次忆吴宫,吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉…… 白居易这几首《忆江南》,分明说江南在苏州、杭州,或者说在太湖和西湖那一带。这正是我心目中的江南。我以为别人心目中的江南也如此。 然而事实并非这样。研究地理的学者杨勤业教授关于江南在哪里的文章,着实让我吃了一惊。他认为,从自然地理的角度看,江南指的是江南丘陵区。那是南岭以北,洞庭湖、鄱阳湖以南,太湖以西的一片丘陵、盆地相间分布的区域。最典型的地方是湘江、赣江中上游所流经的地方。他的江南北界不仅不是长江,甚至连江南的三大著名湖泊——洞庭湖、鄱阳湖、太湖和周边地区都不在江南之内。 想来这也好理解。因为地理学家划分一个区域时,使用的是自然区划,就是寻找地表上自然属性相似的地区,把它们划出来,组成一个个区域。在自然地理学家看来,长江并不是一条自然区域的分界线,长江中下游地区,南北两岸都交错分布着大片的平原,如江汉平原、两湖平原、长江三角洲,这些平原显然是一个统一的自然区域,他们称之为:长江中下游平原。当把这包括了洞庭、鄱阳、太湖的三大湖的长江中下游平原划分出去后,江南还剩下什么呢?显然只剩下了一大片丘陵。 但这是地理学家眼中的江南,显然不是大众心目中的江南。 当气象学者林之光告诉我他心目中的江南是哪里时,我更惊讶了,他的江南竟越过长江北到淮河。他认为淮河以南,南岭以北,湖北宜昌以东直至大海,都是江南。他的根据是气候,他认为那被绵绵梅雨所覆盖的地区,都应该是江南。简单地说,他的江南是梅雨。 和气象学者观点类似的是语言学者,研究方言的学者认为从方言的角度看,长江中下游以南属于中国南方六大方言区,这个区域都可以看作是江南。其中的吴语区(江浙一带)可以看作是狭义的江南。 这时,我已经感到,江南在哪里?并没有一个人人都认可的答案。可以说这是一个问题。 的确,当我们认识到江南在哪里是一个问题时,疑问就越来越多了。 例如:唐代名诗人杜牧的诗《遣怀》:“落魄江南载酒行,楚腰肠断掌中轻。十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。”杜牧写扬州的还有一首名诗:“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草木凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?” 这里的江南分明指的是扬州,可是扬州在长江的北面啊。 这里显然提出了一个问题:江北的扬州为什么算江南? 问题还有许多。比如历史地理学者石泉曾撰文指出:古文献中的“江”并不是长江的专称,至少在唐以前。他用大量史实证明古时许多河流都叫“江”,比如著名的大河淮河和汉水都曾叫过“江”。“江南”也曾指淮河以南和汉水之南。一些不出名的河流也曾叫“江”,如:山东东南的沂河等。既然这些河流都叫“江”,那么当这些河流某一段东西向流淌时,江的南面当然就叫江南啦。可以想像,当时被称为江南的地方是很多的。其实我认为,既然江南作为一个普通的名词,意思无非是“河流南边的地方”,那么无论古时还是现在,全国应该有无数的江南,只要有人有江的地方,人们都会把江之南叫“江南”,不叫江南又叫什么呢? 但是我们必须承认,当人们离开当地,在全国的范围说江南这个词的时候,江南就从一个普通的名词变成了特指的专有名词。为什么全国无数的江南最后都失去了叫“江南”的资格?为什么最后只有某一块地区可以独享江南的桂冠?这的确是一个很有意思的问题。 江南经历了一个浓缩的过程 历史地理学者周振鹤教授在他的文章中,简明清晰地为我们描述了江南作为一个地域从古到今的演变。可以说这个过程是一个先扩后缩的过程。在秦汉之际,江南主要指长江中游的南部,主要是湖北和湖南。从魏晋南北朝开始,江南开始东扩,直到江浙一带。到了唐代,初唐时在长江中下游以南,南岭以北的广大区域设立了一个大的行政区——江南道,从湖南西部直到海边。这是第一次动用行政的力量划出了江南的范围。此举并没有结束长江以北许多地方叫江南的历史,譬如当时,汉江西南,长江以北的荆州、襄樊、江陵等古楚国的旧地仍称江南,但是此举开始了江南的范围从北向南压缩的过程。后来唐玄宗又把江南道拆分成江南东道、江南西道和黔中道。接下来江南西道又一分为二,西为湖南道,东仍为江南西道。这次行政区划开始了江南的区域从西向东浓缩的过程。 从古代文献和文学作品中,我们也能看到江南经历了一个不断浓缩的过程。 屈原在《九章》中有诗句:“目极千里兮伤春心,魂兮归来哀江南”。这个江南是荆楚江湘之地。到南北朝时庾信的《哀江南赋》,再到清初孔尚任《桃花扇》中的“哀江南”套曲,江南已经从两湖地区浓缩到了今日的江浙地区。 如果我们把历代的文学作品或古代文献中提到的江南,在地图上标出来,我们会看到,这些点开始时分布得很广,随着历史的推移,点越来越集中到今日的江浙地区,也就是太湖和西湖的周边地区。 纷纭的江南共有的部分在哪里? 我们做了这样一件事,就是让各类学者把他们心目中的江南在地图上圈出来,最后我们把这些地图重叠起来,看它们共有的部分——也就是所有集合的交集在哪里?我们认为这个共有的部分就是真正的江南。 这个江南在哪里?当我们把结果揭示出来时,我们看到这个江南就是太湖和西湖流域,就是苏州和杭州周边地区。其实这个江南就在我们每一个人的心中,就是我们常识中的那个江南,是“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”中的江南;是“春风又绿江南岸”中的江南;是“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水巷小桥多”中的江南;是乾隆六下江南中的江南…… 至此,我们看到了江南这个概念从一个普通名词演变成了一个专有名词。从一个空洞的抽象的空间演变成了一个有着丰富意义和内容的地方。可以说,江南是“炼”出来的,就像钢是炼出来的一样。 那么,江南是怎样“炼”出来的呢?是哪几种力量炼出了江南?中国人为什么要“炼”出江南这样一个地方? 我想至少有这样几种因素“炼”出了江南: 首先是自然的贡献。大自然为我们准备了一个能上演“江南”这出剧目的地方。江南的气候、降水、土壤、地形在今天看来是非常优越的,但是在古时,并非如此。因为就气候而言,江南的淫雨连绵,潮湿濡热并不比北方温带地区的温暖凉爽更有利于古人类生存,所以司马迁《史记》中说江南“地下卑湿,丈夫早夭”;土壤更是如此,在没有发明铁器前,江南黏滞板结的红土壤很难耕作,而北方黄土高原疏松肥沃的黄土,特别适合那些使用石器和木器的先民。这也是为什么中国早期的文明、周、秦、汉、唐在黄土地带崛起的重要原因。江南地区地处长江中下游的河网地带,到处是沼泽湖泊,江南的发展与治水的技术密切相关,当拦水筑坝和造船建桥的技术不成熟的时候,江南很难发展起来。 因此,江南虽是沃土,但是她是后发地区,是储备着的有潜力的地区。这就决定了中国的文明进程是从西向东、从北向南的双向过程。江南正是在这个双向过程中被锤炼出来的。 这一点可以从江南这个称谓中看出。显然这是江北人的视角,只有江北人才会说江南。中国的黄河两岸有河北、河南,洞庭湖两边有湖北、湖南,太行山两边有山东,山西;偏偏到了长江却只有江南,没有了江北。同样的问题:南岭为什么不叫北岭,其实问题很简单,就是因为中国文明是从北向南推进的,这些地名都是从北向南看的结果,是北人的话语。 行政区划是塑造“江南”的重要力量 在江南这个概念形成的过程中,行政区划的作用举足轻重。我们已经说过唐代划定的江南道,和后来把江南道拆分只留下江南西道和江南东道。此举对江南概念的形成十分重要。 而且像位居江北的扬州为什么算是江南,也只有搞清楚历史上的行政区划,才能明白。在历史上,比如东汉和南北朝时期,在现在的江苏跨越长江南北的地区设有行政区扬州府,治所在现今的南京。这一带那时都称为“扬州”,江北许多区域都在扬州的辖区,与江南一起称为江南就不奇怪了。 把扬州看作是江南更重要的原因是扬州与江南的神似,甚至可以说扬州曾经比江南更江南。大运河畔、长江边上、东海之滨的扬州,她的繁华、她的富庶、她的舞榭歌台、她的诗词歌赋、她的琴棋书画都和江南的苏杭相通、相似、相媲美。因此杜牧把扬州当江南来吟咏就可以理解了。 决定一个地区风貌的因素有这样几个,一个是自然区,一个是行政区,还有一个是文化区。它们的互动和交错作用,才造就了一个地方的风貌。 就文化区划而言,扬州应该属于江南。自然区划、行政区划、文化区划,这三者很难重合,扬州就是这三者错位的典型。扬州在江北却叫江南,这是文化对自然区划的超越,是文化的力量的显现。 江南的形象是文学作品塑造出来的 江南的意义更多地是通过文学建构起来的。也是通过文学走进人心的。 江南的美好就是通过这样一些文学作品建构起来的。如魏晋南北朝时,一则轶事说: 江南的陈伯之叛梁北逃,他的好友丘迟以书信相劝,信中写道:“暮春三月,江南草长,杂树生花,群莺乱飞。”这句话引发了陈伯之的思乡之情,终于回到江南的梁朝。 《世说新语》说,晋人张季鹰,在洛阳做官。见秋风起,想起家乡吴中的莼菜羹、鲈鱼脍,遂弃官回家。 江南是一个能让北叛的人南返,让做官的人弃官的地方,我们获得这样的认识,全是文学的魅力。 文学的一个重要使命就是表达国人对各个地区的心灵体验,提炼和过滤人们的地区情感,以典范的语言表达这种情感。 文学赋予了江南这个空间以意义。当白居易、韦庄、柳永等捻毫赋诗时,也许他们想不到,那正是赋予江南以历史意义的时刻。 (本版图文由《中国国家地理》提供) |

|

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 |