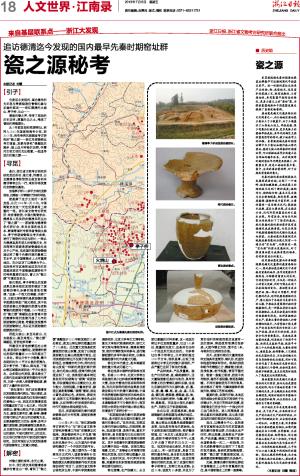

瓷之源

东苕溪流域先秦时期原始瓷窑址群最早可追溯到商代早期甚至更早。这一时期的窑址无论是产品的胎、釉、成型技术,还是窑炉的装烧工艺,既有成熟性,又有原始性,具有瓷器早期形态的特征,是真正意义上的“原始”瓷,为探索瓷器起源和中国瓷器发展史提供了重要实物资料。

原始瓷是越文化最具特征的文化因素之一,而江南地区原始瓷主要出土于土墩墓中,由于土墩墓位于山脊或山顶上,单独成墩,很少有叠压打破关系,更多是孤立的器物单独成组,其年代的确定主要依靠类型学的排比,较少地层学上的证据。东苕溪流域先秦时期窑址群中不少窑址如湖州南山商代窑址、德清火烧山西周春秋时期窑址等,可以根据地层学分别建立各自详细的编年体系。此外战国等时期的窑址年代跨度虽然较小,但数量众多,这是江南地区最丰富、集中、全面的原始瓷材料,对于分期具有重要的意义。

先秦时期的原始瓷制瓷技术发展到战国时期,达到了一个顶峰:胎质细腻坚致,反映其瓷土的淘洗技术达到了新的高度;施釉均匀、胎釉结合好、基本不见生烧与完全剥釉现象,釉色青翠,玻璃质感强;器物种类丰富多样,大量的器型一直沿续至汉代;装烧技术成熟,窑具大量出现,在支烧具方面,汉代所有的器类此时已基本出现。所有这些,均为汉代制瓷业的跃进打下了坚实的基础。然而鼎盛时期的原始瓷并没有直接演变成成熟青瓷,而是在战国中晚期随着越国的式微而迅速走向衰落。从原始瓷的衰落到东汉晚期成熟青瓷的出现之间有一个漫长的“空白期”,而探索这一段“空白期”的窑业发展状况,对于探索原始瓷与成熟青瓷的转承,具有承前启后的意义。

使用原始瓷礼器而非青铜器随葬是越文化墓葬的最重要特征之一,因此原始瓷在越文化中具有极其重要的地位,其作为瓷器的早期形态,与陶器有着重大的区别,它的发明和利用,不仅是一种技术上的重大突破,同时可能也反映了社会结构的变化。原始瓷自其出现伊始,除一部分日用器外,即有礼器的存在,这种礼器类器物的生产,意义类似于本地区内良渚文化的玉器、中原地区夏商周时期的青铜器相同,是一种象征身份与地位的显赫物品,也是社会复杂化进程的重要物化形态。这种显赫物品的生产,需要大量的劳动投入和特别精细的技艺,只有贵族才能支撑生产这些东西所需的专职匠人和生产设施,因此它们的出现,是社会分化的重要象征。东南地区原始瓷的发展,明显经历了西周早中期、西周末至春秋早期、战国早中期三个大的发展时期,大量体型硕大、造型复杂、纹饰繁缛、工艺精美的礼乐器的存在,不仅说明越文化有自身独特的礼仪制度,同时可能分别代表了东南地区先秦时期文化发展的几个高峰,社会的复杂化进程不断提高,直至在战国时期进入了高度发达的国家阶段。

原始瓷器虽然是越文化最具特征的文化因素,然而无论是器型还是纹饰,均与中原地区有着千丝万缕的关系,并且越到后来这种联系越明显,战国时期的许多器物不仅是造型和纹饰,而且其组合上直接仿自中原的青铜器。

北方地区至今未发现原始瓷窑址,关于其产地,历来就有北方生产说与南方生产说两种说法,以往所作的测试分析,亦未能形成统一的认识。从器型上看,许多器物与南方原始瓷极其相似,如商代殷墟地区出土的罐、豆等器物,无论是器型还是胎、釉等特征,均与湖州南山窑址产品十分相近,可能是该窑址或本流域内其它窑址的产品。而西周时期的原始瓷,几乎均可以江南土墩墓中找到相同的器物。因此从现有材料来看,北方地区多数从南方地区输入,原始瓷是先秦时期南北文化交流的重要载体。

(本报记者 刘慧 整理)