林少华

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

成思

《独立阅读报告》观察员,华东师大近代思想史博士。

最近在读李四龙所著的《欧美佛教学术史:西方的佛教形象与学术源流》,这本书的学术史梳理部分这里无需详介,作者的后记读来却让我感动不已,“四十不惑,这其实很难。孔子他老人家的人生履历,放到我们这些凡夫身上,还真不好学。这十年里,父亲去世了,儿子出生了,2003年11月,我办完父亲的丧事,从上海赶回北京,第二天正好是我儿子出生‘百日’,去王府井的‘中国照相’拍了一张全家福。这是我第一次严肃地面对‘生命’。我的儿子在渐渐长大,我也一再地感悟人生:儒家赞叹‘生’之大德,佛家却要体认‘无生法’。现在,日复一日,学会了体验‘当下’。”

初看上去这只不过是自曝家史,不足为奇,但是他所描述的却是一种典型的中国生命体验,国人不信上帝,对生命的理解往往来自家族史的叙述与清理,当父辈作为生命的源头逐渐远去,我们自身作为生命记忆共同体的“角色自觉”便自然浮现出来,这就是中国人的独特生命观,看上去零散琐碎,背后却是一种关于生命的“严肃”与“庄重”。

正因此,所以我常会在意去观察和重现这种家族史里的独特体验,例如我爱读张大春的《聆听父亲》(上海人民出版社,2008年1月),而且还会设想,假如今天能恢复出对家庭关系的传统“触感”,或许这才是“儒家”复兴的基础所在,因为是“皮肤触觉”和“气味嗅觉”主宰了我们的信仰,而不是某个教团或者某种强制性的意识形态。

清理家族史,对于中国人而言是一项别具意义的工作,如前面提到的《聆听父亲》,还有巫宁坤、章诒和的一些作品,都是以个人及家族的命运来折射当代史的悲情,但是对于传主而言,回忆其实也是一种治疗与反思,就像柏拉图所言,我们的回忆(Anamnesis)其实是在溯源真理、寻求至善。

姚映然

北京世纪文景文化传播有限公司副总编辑,成功策划过多种深受读者好评的图书。

先还是推荐一本帕慕克的新作。有人说,诺贝尔文学奖是各国作家的封笔奖,果真如此么?土耳其作家奥尔罕帕慕克用他的《纯真博物馆》对那些言之凿凿的评论家以有力的回击。不久前,他在波士顿的一个读书沙龙上称自己是“最纯真、最有激情的作者”,读完《纯真博物馆》觉得此言不虚。他一如既往地在书中展现自己的完美构思,超娴熟写作技巧,同时还用最细腻的笔触描摹了恋爱中人的心理。所以,在冬日闲暇的暖阳下,大家不妨翻开《纯真博物馆》,读一读他笔下的这对恋人如何保持恋爱纯真几十年,在东方的那一端,我们这些都市里的俗男女也许还能找到另一个自己?

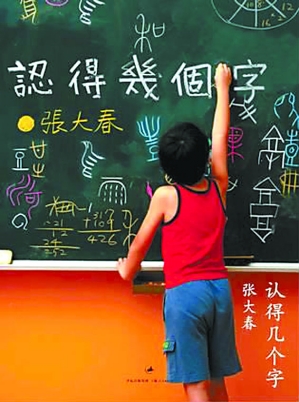

此外,《认得几个字》也是我很欣赏的。认字这件事好像很简单,但是像张大春这样深入浅出地讲出汉字的来龙去脉却不容易。许多汉字对我们来说,其实是“熟悉的陌生人”,那些耳熟能详的东西在大春笔下不仅可敬可爱,还别有一番温馨逗趣的生活状态。在汉字的一笔一划中,中国文化的精髓和中国人的立身之本正在其中。

而“哑行者画记”系列,包括《爱丁堡画记》、《伦敦画记》等,是一套让你可以带着温柔的感情去体味的书。谁是“哑行者”?他是20世纪的文化大家,国外声名煊赫、国内鲜为人知。他是翩翩独行的中国君子,遍访西方各大城镇,冶美文、诗歌、书法、水彩、素描、印刻于一炉,使人如缓行于山水间、风物中,悠然自得地去体味文化行旅之曼妙难言处,以“中国之眼”看破中西文化的异中之同。

李华芳

上海金融与法律研究院研究员,译有《刚左营销:网络时代的商业艺术》、《崛起?!:中国未来10年经济发展的两种可能》。

最近我关心的是两本书。

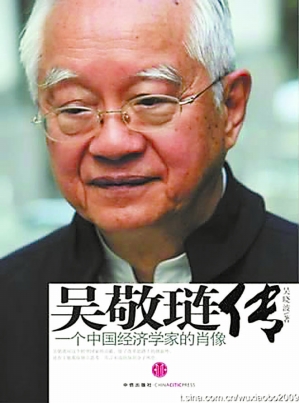

一本是《吴敬琏传:一个经济学家的肖像》。作者吴晓波以《大败局》、《激荡三十年》等作品出名,对商业人物之刻画驾轻就熟,但对于吴敬琏这位令人尊敬的经济学家,吴晓波的笔触略有仰望而非平视。当然,在中国的经济改革史上,吴敬琏作为标志性的人物几乎参与了所有的经济改革争议。

社会主义也可以搞市场,市场化的具体措施,市场经济的法律基础等等一系列论述,奠定了“吴市场”的美名。这些论述并无多大创新之处,但继承了顾准、孙冶方等经济学家的思想,借鉴了匈牙利经济学家科尔奈的思想,并且适应了中国经济改革的时段。因此关注吴敬琏的思想路径,大致可以明白中国经济演化的路线。

当然,知识分子之所以被人铭记,乃在于其独立之精神、自由之思想。吴敬琏之独立思考、直言不讳的知识分子风骨,令人敬重。

另外一本是《陈志武说中国经济》

危机之后,中国经济千头万绪,未来的经济高增长能否持续?中国贫富差距恶化的根源到底在哪?“国进民退”的危险到底在哪?怎样理解中国金融的逻辑?银行体系会不会产生大量的呆坏账,形成新的系统性风险?等等一系列问题亟待解答,陈志武提供了自己的答案。

李德林

证券周刊公司新闻部主任,著有《帝国沧桑 晚清金融风暴幕后的历史真相》等。

推荐几本书吧,有新书有老书:

《万历十五年》:细致入微的人文情怀、抽丝剥茧的历史解剖。几幅代表性的历史面孔,一个王朝的没落,一种制度的盛衰,跃然纸上。历史总是那样的不堪回忆。

《大秦帝国》:气势磅礴的历史画卷、史诗般的铁血柔情。金戈铁马的血腥背后,一场又一场的智慧博弈,看大秦兴衰沉浮,一声叹息。谁出《大秦帝国》其右?

《干掉一切对手》:中国视觉下的西方潜规则、惊心动魄的商战阴谋。从白宫到紫光阁,从北美到欧洲,从外高加索到远东,西方商业神话是一场又一场血腥的屠杀。

《致命的均衡》:天衣无缝的谋杀、奇案中的经济学。欲望击垮了最严肃的学者,枯燥经济理论成了杀人的工具。人性在均衡的天平上蜕变,欲望在冰冷的数字前不堪一击。

王卯卯

绘本作者,其创作的“兔斯基”系列走红于网络。

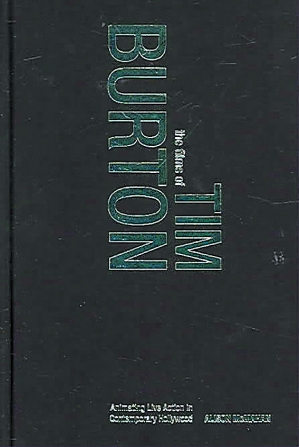

我最近在看《The Art of Tim Burton》。内容包含 Tim Burton 1000多张手绘草图,包括他所做电影,动画的人物设定和更多未曾公布的设定图样,同时配以文字手写解说。有时候画东西,即使不小心由于软件或者系统错误而丢失稿件,也不愿再重复画一次一模一样的作品,因为第一版表达出的感觉往往是不可复制的。也许是一时心血来潮,也许是无聊的信手涂鸦,手绘草稿是最能原汁原味地展现作者思路和想像的窗口。

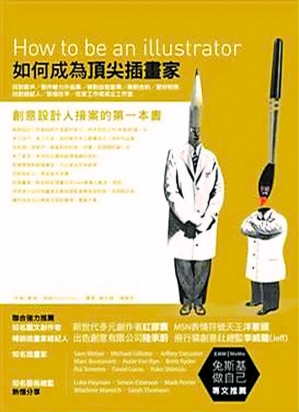

另外我还推荐一本《如何成为顶尖插画家》。我很高兴为这本书的中文版写了序,就如在序中所说,这本书主要是在说画过一张画之后该如何去做。很多人的才能本身可能是9分,但展示出来让其他人看到的可能只是6分,而有的人才能可能只是6~7分,他们会展示给别人看的是9分。如果仅仅是因为这些创作之外的事情而使自己落在他人之后,以致错失一些大好机会,那将实在是件遗憾的事情。创作的人需要有梦,但每天维持人体运转的不是梦而是面包。在让自己的作品更上一层楼之前,需要先学会如何生存。

杨小洲

职业书评人,著有《夜雨书窗》、《快雪时晴闲看书》等。

年初《出版人》杂志年度颁奖的酒会上,刘瑞琳女士告诉我,说汪涵要我一册《快雪时晴闲看书》,原本说好隔天参加汪涵新书发布会,但因我另在单向街书店有一场“书店与书”的座谈,未能分身前去,倒是很感遗憾的事。不过事后见到一张《有味》插图,收汪涵读《快雪时晴闲看书》的照片,颇觉意外,毕竟我这册收集谈书的文章,不常作阅读的读者不大容易读出兴趣来,这或可说明汪涵对阅读有些经验,为此便找来他所写《有味》漏夜坐读,生出许多感想。

早前我知他是电视娱乐节目主持,偶也看他逗趣的语言表演,只感觉他说话的机智,俏皮话不断,让人喜欢,余则了解不多,读他《有味》一书,如阅湘妃竹影摇曳在帘,疏放有致,浓淡如生,大约也要有“懂味”者方可知其“有味”所在。曾见大千居士作《白荷花》题“人品纵如花淡荡,文心可比藕玲珑”句,用在这里,姑且视为汪涵那种繁华散尽亦淡然的疏放。

收在《有味》里的文字大约还属生活随笔,所思所感都在雅趣之间,书前目录所列《油布伞》、《好箭》、《琴之树》、《墨想》、《扇骨》几章,不出文人喜好,可知汪涵的个人品味,又因他笔下文字不俗,心绪坦白,他在接受采访时说过一句“关门即是深山”颇获我心,也为《有味》生出许多好感。

南派三叔

本名徐磊,现居杭州。一边做外贸,一边写出了畅销的《盗墓笔记》。

我的职业很分裂,一方面得应付进口商,一方面又要把脑海里一群盗墓者的经历书写成文字。所以,我看的书自然也很分裂。因此,一方面我每段时间需要一本实用性的书来规范我的行为和思绪,另一方面,我需要让我的思绪放纵完全不受约束,这样的生活很艰辛。

这段时间,在我枕头的左边,是一本《佐藤可士和的超整理术》,这是日本优衣库的视觉总监的书。一开始我以为是单纯的整理房间的书,感觉日本人做书的切入点真是精致,这么小的点都能写本书,而我恰好是个生活非常混乱的人,需要整理方面的技巧,于是就购入了。翻开发现不是那样,除了生活上的整理外,这本书主要讲的是设计方面的信息的整理乃至自己思路的整理,看了之后,很有启发性,虽然有点小贵,还是值得的。

而在我枕头的右边,是《仓央嘉措诗传》。仓央嘉措的智慧让他能看透一切的本质规律,可是面对爱情和情欲又完全不能自制,其实好像是现实中的我们一般,明知道是物质是虚幻的,繁华是虚幻的,却又离不开,我觉得世界上没有比这更疯狂的事情了。诗歌是最放纵的文体,这算是我现在心境的体现,我需要这种东西让我的思维跑起来。

最后,在我的办公桌上,放着《麦田里的守望者》,这本书我中学时代看过,后来淡忘了,早年的经典,那时候社会还没有这么浮躁,读时的感觉历历在目,让人怀念当时安宁的心境。在作者离世之际,重温一遍,感慨万千。

青岛海洋大学教授,以翻译日本作家村上春树的作品而为大众熟悉。

不管怎么说,我毕竟算是搞日本文学以至日本文化的,总要多少看这方面的书。也巧,最近看的三本都写到日本男人眼中或心中的女人。

一本叫《美利坚物语》,另一本叫《法兰西物语》(南京大学出版社2010年1月版),都是日本“耽美派”作家永井荷风早年的作品,都写上个世纪初一个日本男人眼中的西方女子和日本女子。

第三本是《冰眼看日本》(俞天任著,语文出版社2009年11月版),写的是当今之事。绘声绘色,亦庄亦谐。读来让人上瘾,欲罢不能。限于篇幅,恕不展开。

最后斗胆来个毛遂自荐,趁机推荐我自己新出的一本书:《为了灵魂的自由——村上春树的文学世界》——倒是没怎么写日本女人,这个非我所长——不妨戏称为“林眼看村上”。译了二十年,看了二十载,眼光纵非独到,看法亦成一格。或者悠然心会,“妙处难与君说”。在此勉强一说,特请诸君共赏。一榻清风,半窗明月,读书之乐,莫可比也。