|

|

|

|

2008年10月23日 |

|

||

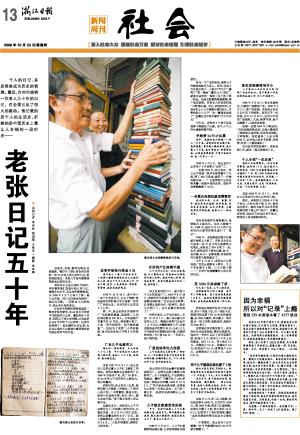

| 个人的日记,总是容易成为历史的铭牌。最近,台州市路桥一位老人几十年的日记,在全国引起了很大的轰动。他记载的是个人的生活史,折射的是中国历史上最让人幸福的一段时光—— 老张日记五十年 ■ 本报记者 陈洪标 报道组 王依友 / 摄影 陈林聪 |

| 这些天,央视、新华社等近20家媒体,都盯牢了浙江省台州市路桥一位73岁老人张士友的日记,纷纷赶赴采访。老张几乎每天都能接到各地记者的电话。 老张写日记是从部队开始的,当时要求他们这些年轻人写日记,提高文化水平,而且每天都要检查。从1956年2月7日写下了第一篇日记开始,写日记已经成为他的一种生活习惯。一直到52年后的现在,张士友从没改变过。 在台州市路桥区路桥街道良二新村老张的家里,这68本不同封皮不同纸张的日记本,摞起来有1米多,刚好过了张士友的腰。从这些多达200万字的个人记录里,记者不但看到了一些有趣的生活记录,而且也从他的人生轨迹中感受到社会的变迁和时代的巨变。

改革伊始每月奖金5元 党中央十一届三中全会召开,工作重心转移到建设社会主义现代化上来,说出了亿万人民的心声,号召干部、党员、人民学经济、学科学、学管理,我坚决拥护响应!

1978年12月25日,党中央十一届三中全会召开,见证了国家“急风暴雨式的阶级斗争已结束”的布厂厂长张士友,在当天的日记里写下了心声。 第二年,张士友所在的路桥布厂“负担越来越重,连退休工人加起来总数有350多人。开双班制产布量不足10万米。看来要亏损了,正如‘雨天担稻草,担子越来越重’”,但是为了发挥工人的积极性,每月还是发每人平均5元的奖金。

厂长儿子也做苦力 每天加一角冷饮费,五天共收入7元4角,中午没休息四人挑沙每人得五角,总收入7元9角。他很好,钱如数交我。

这是1981年8月1日,张士友在日记里记着大儿子红卫做粗工的情况。老张在集体企业路桥布厂从1960年开始当厂长,当了20多年,而16岁的儿子则在码头上做苦力,背沙和搬砖。 那段时间,张士友在日记里,经常写到儿子做粗工的情况。“干得手心起大泡,二手臂擦皮,满身水泥,洗半小时还洗不掉,衬衣、背心、裤头全发汗黄。”看了做父母的心里过意不去。 也就在这年,老张的大儿子不去做苦力了,开始做小孩的手包,生意还不错,在9月14日的日记里,老张记录着这样的文字:“义乌二位小贩都要买红卫的小包,小包是每只2.2元,二人竞争很激烈,搞得红卫很为难。”

分田到户让他想不通 上午田洋王大队一队队长来找我,今日重新分田,问我的田自种还是叫别人来种。我说叫别人来种,他说他来种,你的田跟我的田分在一起,我同意了。

张士友是居民户口,妻子和三个儿女是农业户口。1984年8月28日,老家田洋王村搞分田到户,他不理解这种政策,“怎么会有这种事,以前搞互助组合在一起种田,现在又分到户了,这不是倒回来走路了?” 村里在变化,儿子也在变化。在这一年12月1日,做小包生意太辛苦的大儿子,到湖北省荆门市去打工,4个月后,没赚到钱的儿子,回家交给他去时的费用50元。从此,大儿子开始老实在家做包的生意。生意好的时候,“今日卖240只,一百多元。他干到天亮。” 厂里招标承包大投票 上午由我再次主持支部、厂部会议,又一次专题讨论各车间的承包责任制问题,初稿草案已定。下午,准备公布于众,实行招标承包。

张士友所在的企业最早是镇街道福利厂,后转为县级大集体叫路桥布厂。由于市场变化,产品销路出现波动,最终厂子撑不住了,300多名职工面临生活问题。1984年12月3日,厂里开始启动承包制,这种变化让老张一时难以适应。由于职工意见不一,投票时未获半数以上,改制失败。

儿子做生意感觉很丢脸 中午,红坚叫我借二三千元给他做生意,我很生气。那时候做生意臭的,做生意不能做的,说你走资本主义了,资本主义尾巴了。

1988年3月23日,小儿子红坚要借钱去做生意,让老张很恼怒也很迷茫。 身为一个厂长的老张,觉得儿子的想法很给自己丢人。当时,社会上已开始出现了一小部分“万元户”,掘得了“第一桶金”,着实让人“眼红”,就连企业里的一些职工也干起了第二职业,但是这些都得偷偷摸摸,属于违反政策,更没有人明目张胆地“下海”做生意。不过,老张的反对,并没有阻止小儿子想做生意的念头。尽管他担心小儿子“这一着棋是走错了”,但最后也不得不感叹“子大不由父!” 四年后,老张的3个孩子还是陆续下海做起了生意。如今,3个人的生意做得都不错。 手表梦24年才如愿 老早,我就有这个理想——买上一只手表。看到别的同志戴手表,我很羡慕。曾在晚上做起梦来,我已戴上了手表,我非常高兴,经常拿表看。如果我有钱的话,不管手表好不好,我一定买上一只……

1958年4月2日,张士友在日记里写下了手表梦又“发作”了。 一直到1982年,张士友在一页日记中写道:“我的有奖储蓄中了头奖,得了250元奖金,就买了一只梅花鹿手表……”记者看到日记内还附夹着一张购手表的发票。他的手表梦整整做了24年。

一台黑白电视机就觉得富有 过去是手表、毛衣、套鞋、凉伞,现在是电风扇热、收音机热,然后是洗衣机热,去年四季度,又掀起彩色电视机热,我家以上一样也没有。

当时老张家的电器很落后,连烧饭用上鼓风机,也比人家晚十年。1985年,他在8月19日的日记里对自己家里的家电进行了“盘点”。 1986年,老张家置办家用电器就开始赶上人家了。当时县交电公司进来二台17英寸的孔雀牌黑白电视机,老张花了554元买了一台。此外,家里还买了两台电扇,88元一台吊扇,96元一台落地扇。老张觉得自己家里已经很富有了。 今年8月15日,老张在日记里写道:“目前女婿家有4辆车,大儿子有私家车2辆,小儿子家2辆……”字里行间透露着老人对生活的知足。

花7000元县城建了房 今天全厂休息,上午上街买菜, 在院桥街有6间2层楼,其中有2间街面屋,卖了这些老屋进账1万多元,我把这笔钱用在路桥建新房。这是我花钱最贵的一件大事。

老张现在路桥所住的2间立地房,其中1间是3层,另一间是4层,底楼前间还搭了约10米长的遮雨篷,是1986年建的,当时建了一间平屋,另一间2层楼,连购地皮、造屋共花7000多元。 这笔钱在当时确实很大,因为当时生活成本很低,菜价也很便宜,他其中一天的日记记了当天买菜开销:虾每斤2元,买半斤;叫不上名的海鱼,每斤1.3元,买4条计1.3元:芹菜每斤0.2元;豆腐每斤0.3元;虾皮每斤0.5元;青菜每斤0.14元,加鸭蛋每斤2元买4元,总计7.92元。

两个儿子娶亲定亲礼翻了3倍 给女方送定亲礼30888元。新房将原先红卫结婚时用的房子装修一下,计划花1万元。今天开始装饰……凉台扩大,房子装铝合金窗,装饰板拆掉,糊洋壁纸……酒水由我负责,我的人情钱由我收,其它一切由他收。我再三交待要勤俭节约,有多少力量打多响炮仗。

1988年3月,老二红卫结婚,当时送定亲礼6600元,女方回礼1600元。到1996年底,等老三红坚结婚,定亲礼已翻了3倍,张士友在12月8日日记里写下了当时的情形,最后“这次办酒席的费用还是由女婿包了”。 一个星期后,张士友在日记中感慨:“80年代新潮的东西,90年代就不新潮了。”

多次改制最终很开心 上午参加工业公司召开的33家厂长会计会议。清产核资工作是改制的基础工作,今日开始着手。

1995年5月30日,张士友退休后,又被布厂返聘当厂长。1998年4月3日,第三次改制。这是张士友在日记中写下的情形。改革并不一帆风顺,同年11月13日,这天召开的布厂改制职工大会,秩序不好,桌子也被掀了,大会没有结果。 改制一直到2004年才算成功。“这次改制获得成功,县属大集体职工按国营企业待遇,享受养老保险、大病保险,每位退休工人还分得5000元,此外每人还有书报费、冷饮费,许多工人都很高兴!” 在企业的多次改制中,老张每隔几天,就有一篇记改制的日记。

个人小结“一生足矣” 我的人生还算顺当。1949年家乡解放,我刚好14岁,我当选为儿童团团长,1960年由路桥镇委任命为福利厂厂长,到1996年退休当选为镇西居老年协会会长,真有趣,一生当过“三长”。我真感到满足,人生足矣!且朋友很多,足矣!有退休金,足矣!子女很孝敬,足矣!

这是2008年10月1日,老张在日记里对自己的人生作的小结。 现在,老张和王大妈有4个孙子孙女,大孙女张宁歆11岁,喜欢写毛笔字,她的书法作品在爷爷奶奶家的楼下楼上作“展示”。当着记者的面,说起自己的宝贝孙子孙女,两位老人是美滋滋的神色。 |

|

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 |